Outils

L’équipe d’expert-es de la Maison de l’innovation sociale (MIS) dispose d’un éventail de méthodologies éprouvées, qu’elle applique à chaque étape du processus d’innovation sociale, de la conception à la mise à l’échelle des solutions. Parmi ces approches, on retrouve le design systémique, le design thinking, la théorie du changement, la théorie du beigne (donut economy), et bien d’autres, que nous sélectionnons selon le contexte spécifique des projets et les enjeux à résoudre.

À la phase de conception, nos outils permettent de définir des solutions novatrices adaptées aux besoins réels des communautés et des parties prenantes. Dans un esprit d’expérimentation, nous déployons ces solutions à travers des prototypes et des projets pilotes, recueillant des retours qui nous permettent d’affiner les approches avant leur mise à l’échelle. Cette phase de mise à l’échelle est essentielle, car elle garantit que les solutions validées sont intégrées dans des systèmes plus vastes, pérennes et adaptables.

Ces méthodologies ont fait leurs preuves lors de projets concrets, comme les Grandes rencontres 2023 et 2024, où nous avons développé des outils spécifiques qui ont stimulé l’innovation sociale et facilité la collaboration entre acteurs publics, privés et communautaires, contribuant ainsi à un impact systémique à long terme.

Fiches méthodologiques

Modèle de l’économie du beigne

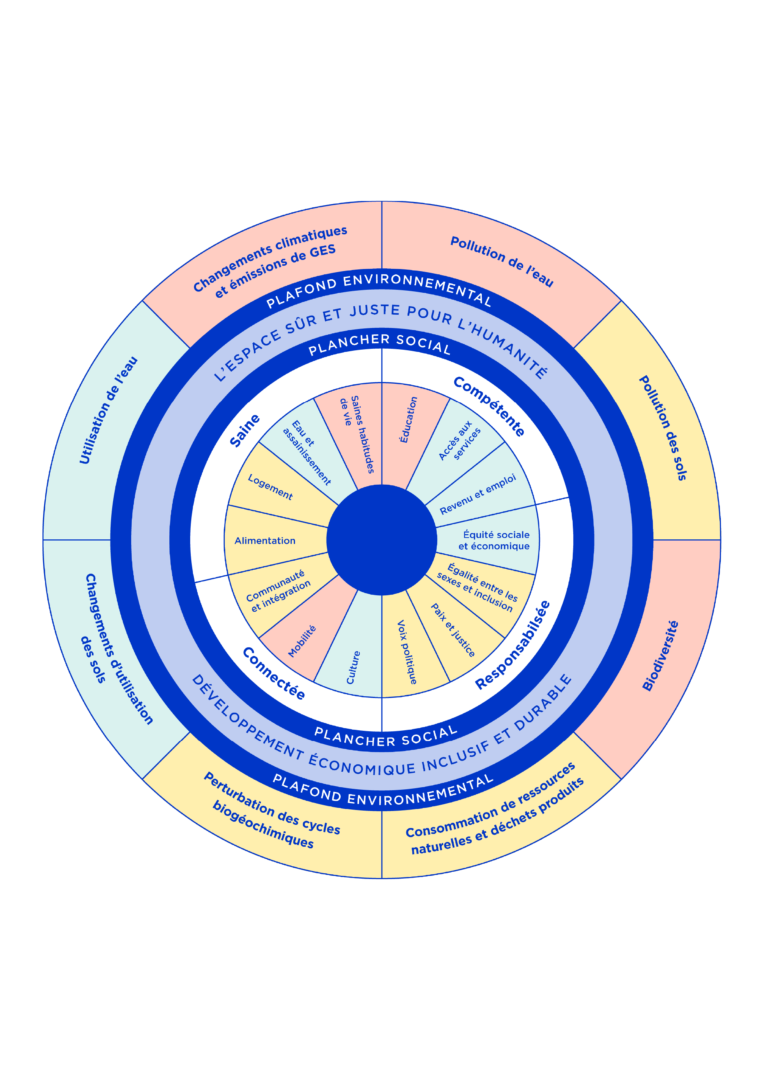

Le cadre retenu pour guider l’étape de réalisation du diagnostic de certains mandats et projets est issu du modèle de l’économie du beigne (donut economy), développé par Kate Raworth (2012), et adapté à un contexte local en s’inspirant des travaux du Doughnut Economics Action Lab. Ce modèle repense le développement économique en cherchant à établir un équilibre entre la prospérité humaine et la durabilité écologique.

Le cadre suggère de documenter deux grands volets représentant un « plancher social », soit un cadre de qualité de vie minimum inspiré des Objectifs du développement durable de l’ONU, et un « plafond environnemental » dérivé des limites planétaires. La forme du beigne représente visuellement ces deux objectifs. À l’intérieur de l’anneau se trouvent les besoins sociaux essentiels, tels que l’accès à l’éducation, à la santé, à un niveau de vie décent et au respect des droits de la personne. Cette limite inférieure représente un plancher social en dessous duquel aucun humain ne devrait vivre.

En revanche, le bord extérieur du beigne représente les limites planétaires, englobant des aspects tels que les émissions de carbone, la biodiversité ainsi que la pollution de l’air et de l’eau. L’objectif est de rester à l’intérieur de ces limites pour ne pas compromettre la durabilité de la planète. Le fait de documenter ces deux volets a permis d’amorcer des dialogues collectifs sur les forces et faiblesses de villes accompagnées en relation à ces deux volets, ainsi que de définir des cibles désirées pour l’avenir.

Modèle de l’iceberg

Le modèle de l’iceberg est un outil d’analyse systémique qui permet de mieux comprendre une problématique en allant au-delà des symptômes visibles pour en identifier les causes profondes. La partie émergée de l’iceberg représente ce qu’on observe directement : les événements, les comportements ou les situations problématiques, comme la hausse des loyers ou les rénovictions dans un quartier donné. Ces symptômes sont souvent les seuls aspects considérés, mais ils ne disent rien sur les mécanismes qui les produisent.

Sous la surface, le modèle amène à explorer successivement trois niveaux plus profonds : d’abord les structures et systèmes (comme les politiques publiques, les règles du marché, les rapports de pouvoir ou les mécanismes de financement) qui façonnent les comportements observés. Ensuite, on identifie les croyances sous-jacentes — valeurs, normes sociales ou postulats implicites — qui soutiennent ces structures (par exemple, l’idée que « le marché s’autorégule » ou que « l’investissement immobilier est toujours positif »).

Enfin, à la base de l’iceberg se trouvent les mythes et métaphores : ce sont les récits collectifs, les images mentales ou les visions du monde qui nourrissent les croyances et justifient les systèmes en place. En nommant ces représentations (comme l’image du « bon propriétaire » ou du « locataire irresponsable »), on peut commencer à questionner les fondements culturels des problèmes sociaux. Le modèle de l’iceberg aide ainsi à identifier des leviers de transformation en profondeur, au lieu de se contenter d’agir sur les symptômes.